৫ আগস্ট ২০২৫, জাতীয় সংসদ ভবনের প্রাঙ্গণে এক আনুষ্ঠানিক উচ্চারণে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জাতিকে শোনাল “জুলাই ঘোষণাপত্র”। এই ঘোষণার আবহে যেমন ছিল শাসকের ভাষণের মতো আভিজাত্য, তেমনি তার ছায়ায় ছিল ইতিহাসের গায়ে চেপে বসা রাজনৈতিক ছাঁচের গন্ধ। ঘোষণাপত্রটি পড়ে প্রথমেই যে অনুভূতিটি প্রবল হয়ে ওঠে, তা হলো, এটি একটি সুশৃঙ্খল, সুপরিকল্পিত ইতিহাস পুনর্লিখনের প্রচেষ্টা। উদ্দেশ্য যেন একটাই, অতীতকে ভেঙে নতুন একটি ন্যারেটিভ দাঁড় করানো। যেখানে ইতিহাসের ঘটনাগুলি থাকবে, কিন্তু চরিত্ররা থাকবে অনুপস্থিত। সংবিধান ও মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা হয়, কিন্তু বলা হয় না যারা এগুলোর কেন্দ্রস্থলে ছিলেন, তাদের নাম।

মুক্তিযুদ্ধের কথা ঘোষণাপত্রের শুরুতেই এসেছে ঠিকই, কিন্তু নেই শেখ মুজিবুর রহমানের নাম, নেই তাঁর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের উল্লেখ। অনুল্লিখিত থেকে গেছে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান কিংবা ১৯৭০-এর নির্বাচনের সেই অপ্রতিরোধ্য গণরায়, যা স্বাধীনতার দিকে জাতিকে ঠেলে দিয়েছিল। এর চেয়েও বিস্ময়কর, মুক্তিযুদ্ধকালীন যেসব গোষ্ঠী সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিল, আল-বদর, রাজাকার, আল-শামস, তাদের নামও এখানে অনুপস্থিত। এই অনুপস্থিতি নিছক কোনো ভ্রম নয়, বরং একটি সচেতন রাজনৈতিক কৌশল। কিন্তু কার জন্য?

ঘোষণাপত্রটি পড়লে বোঝা যায়, এক ধরনের নতুন জাতীয় বয়ান নির্মাণের চেষ্টা হয়েছে, যেখানে ১৯৭১-কে “গণপ্রতিরোধ” নামে ডাকা হয়, অথচ তার রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে অস্পষ্ট রাখা হয়। এ এক ধরনের ঐতিহাসিক সরলীকরণ, যা ভবিষ্যতের পাঠকদের জন্য একটি বিপজ্জনক উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে। ইতিহাস কখনো নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা নোটিশ নয়, বরং একটি বহুবাচনিক, বহুস্তরীয় ব্যাখ্যার ধারক। কিন্তু ঘোষণাপত্রে ইতিহাসকে রূপ দেওয়া হয়েছে এমনভাবে যেন তা একটি মাত্র ব্যাখ্যারই দাবি রাখে, যেটি কারও প্রয়োজনে সুবিধাজনক ব্যাখ্যা মাত্র।

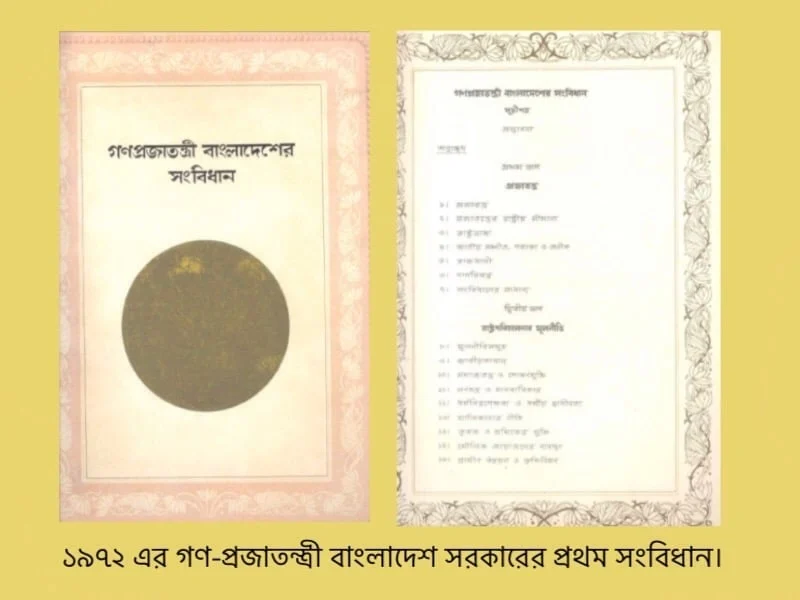

প্রসঙ্গত, ঘোষণাপত্রে ১৯৭২ সালের সংবিধানকে কাঠামোগতভাবে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে এক বিস্ময়কর দাবি। কারণ এই সংবিধানই ছিল আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত একটি দলিল, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ, এই চারটি মূল স্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছিল একটি সদ্য স্বাধীন জাতির জন্য। তৎকালীন সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনঅংশগ্রহণ, সংসদীয় বিতর্ক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপের যে স্বচ্ছতা ও গতি ছিল, তার তুলনায় আজকের এই অর্ন্তবর্তী সরকারের অগঠনতান্ত্রিক ব্যাখ্যাটি দুর্বল, এবং স্পষ্টত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ঘোষণাপত্রে আরও দেখা যায়, বাকশাল প্রসঙ্গে যেভাবে সামরিক অভ্যুত্থানকে “সিপাহী-জনতার বিপ্লব” হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তা শুধু একপাক্ষিকই নয়, বরং একটি ঐতিহাসিক বিকৃতি। বাকশাল নিয়ে সমালোচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে, তবে ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানকে “জনতার ইচ্ছা” হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস ঐতিহাসিক নৈতিকতাকে অবজ্ঞা করার নামান্তর। কারণ সামরিক শাসন যে ভয়াবহতার জন্ম দিয়েছিল, সংবিধান স্থগিত, বিচারবহির্ভূত হত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, তা এই ঘোষণাপত্রে সচেতনভাবে উপেক্ষিত। এমনকি ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানকেও সংকুচিত করে “ছাত্র-জনতার প্রতিবাদ” হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যেন রাজনীতির যুগ্ম সংগ্রামকে মুছে দেওয়া যায়।

একটি ঘোষণা যখন জাতির সামনে আসে, তখন সেটিতে তথ্যের স্বচ্ছতা, যুক্তির গাঁথুনি এবং ভবিষ্যতের রূপরেখা থাকা উচিত। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি, ভাষার আড়ালে ‘অপরাধের ফিরিস্তি’ বেশি, আর প্রতিকার বা ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা প্রায় নেই বললেই চলে। “গুম-খুন”, “গণহত্যা”, “ফ্যাসিবাদ”, “সন্ত্রাস”, এসব শব্দের ঘনঘটা থাকলেও, কোথাও নেই কোন আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন, কোন পরিসংখ্যান বা গ্রহণযোগ্য সূত্রের উল্লেখ। বিশেষ করে “২০২৪ সালে এক হাজার মানুষ নিহত হয়েছে”, এই দাবিটি তো কেবল রাজনৈতিক ভাষ্য হয়ে রয়ে গেছে। এক বছর পেরিয়ে গেলেও, সেই এক হাজার নামের তালিকা বা কোনো প্রমাণ আজও জাতির সামনে আসেনি। এর বিপরীতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? কার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে? কে শাস্তি পেয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তরের জায়গা খালি।

ঘোষণাপত্রের একটি বিপজ্জনক দিক হলো, সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদকে ভুলভাবে ব্যবহার করে এই সরকার নিজেকে সাংবিধানিক বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছে। ১০৬ অনুচ্ছেদ মূলত সুপ্রিম কোর্ট থেকে আইনি পরামর্শ গ্রহণের ধারা, কোনোভাবেই সরকার গঠনের অনুচ্ছেদ নয়। তবুও এই অনুচ্ছেদকে ঢাল বানিয়ে ঘোষণাপত্র বলছে, তাদের সরকার “সাংবিধানিকভাবে বৈধ”, যা এক ধরনের সাংবিধানিক অপব্যাখ্যার উদাহরণ।

আরও বিস্ময়ের বিষয়, ঘোষণার ২৭তম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এটি ভবিষ্যৎ সংসদের সংবিধানের তফসিলে যুক্ত হবে। অর্থাৎ এই অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার একটি এমন দলিল সংযুক্ত করতে চায়, যা একমাত্র ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়া সম্ভব নয়। এই দাবির মাধ্যমে একটি নির্বাচিত সরকার নয়, বরং একটি নিয়োজিত অস্থায়ী সরকারই সংবিধানের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার দাবি করছে, যা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী।

অবশেষে, ঘোষণাপত্রে এমন কোনো কার্যকর রূপরেখা নেই যা আগামী দিনের অর্থনীতি, শিক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি কিংবা পরিবেশনীতি নিয়ে কোনো আশার বার্তা দেয়। ২৪টি অনুচ্ছেদের মধ্যে অন্তত ১৬টি কেবল আওয়ামী লীগের “অপরাধ” বর্ণনায় ব্যয় করা হয়েছে। এই দায়ের ভারে যখন অতীত চাপা পড়ে যায়, তখন ভবিষ্যৎ নির্মাণের কথা পেছনে পড়ে থাকে। আমরা চেয়েছিলাম, এই ঘোষণায় কিছু অন্তর্দৃষ্টি থাকবে, যেমন কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কারা বিচারের মুখোমুখি, দুর্নীতির কতটা পুনরুদ্ধার হয়েছে, কিংবা নিরপেক্ষ নির্বাচনের কী প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সেসব প্রশ্নের উত্তর এই ঘোষণায় নেই।

এই ঘোষণাপত্র তাই ঐতিহাসিক দলিল নয়, বরং একটি রাজনৈতিক ম্যানিফেস্টো, যেখানে ইতিহাসকে সাজানো হয়েছে নতুন ক্ষমতার সুবিধার্থে। ইতিহাসের মুখোশ পরে ক্ষমতা প্রয়োগের এই প্রবণতা শুধু গণতন্ত্রের জন্য নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও হুমকিস্বরূপ। কারণ ইতিহাসের যেকোনো বিকৃতি শেষমেষ রূপ নেয় আত্মপরিচয়ের সংকটে।

আমরা ভুলে গেলে চলবে না,

“ইতিহাস কোনো একপাক্ষিক গল্প নয়।

যারা ইতিহাসকে নিজেদের মত লিখে ফেলতে চায়,

সময় একদিন সেই কলম ভেঙে দেয়।”